企業間取引(BtoB)を行う企業のマーケティング部門やセールス部門で活用されているホワイトペーパー。デジタルマーケティングの普及に伴い、その重要性はますます高まっています。しかし、ホワイトペーパーを活用してリード(見込み顧客)を獲得しても、商談や売上に結びつかないという課題も多く聞かれます。

この記事では、ホワイトペーパーの制作実績が150冊を超える株式会社エコンテが、ホワイトペーパーの役割や効果的な活用ポイントを詳しく解説し、商談獲得や売上向上につなげるためのヒントを提供します。

ホワイトペーパーとは?

ホワイトペーパー(white paper)とは、政府や公的機関が発表する報告書、「白書」に由来します。マーケティングでよく使われるホワイトペーパーは、「企業の抱える課題と解決するための情報をまとめた資料」として、見込み顧客に配布されるものを指します。

製品の性能比較や活用方法など、課題解決のための情報を提供すると同時に、自社の製品やサービスをアピールし、リード獲得や関係構築のために活用されるケースが増えています。

サービス資料や営業資料との違い

ホワイトペーパーが、サービス資料や営業資料と異なる点は、それぞれの「目的」「視点」「ターゲット」などが違う点です。どの資料も自社製品やサービスをアピールするものですが、ホワイトペーパーは顧客視点、サービス資料や営業資料は企業視点で作成されます。

サービス資料や営業資料は、すでに自社製品やサービスを知っている顧客(顕在層)にアプローチするのに対し、ホワイトペーパーは購買意欲の低い潜在層も含めてアプローチできる点も大きな違いです。

営業資料の作り方とは?デザインのコツや基本の構成、サンプルを紹介

ホワイトペーパーのマーケティングでの位置づけと役割

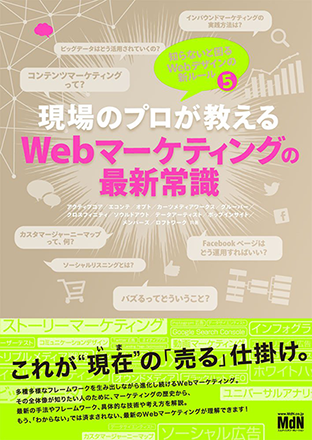

ホワイトペーパーには、営業資料やサービス資料のように自社製品やサービスのメリットについてまとめたものだけでなく、見込み顧客にとって役立つ情報やよくある課題をまとめた潜在層向けの資料も含まれます。特に潜在層に向けたホワイトペーパーは、リード獲得や見込み顧客との関係構築につながる重要な役割を担っています。フェーズごとの役割を見ていきましょう。

集客

ホワイトペーパーだけでは集客できませんが、広告やSNS投稿用のコンテンツとして発信することで、集客力の向上が期待できます。また、ホワイトペーパーを通じて自社やサービスの認知につながるため、いざサービスが必要になった際に想起してもらうきっかけにもなります。

リード獲得

ホワイトペーパーの大きな役割はリード獲得です。見込み顧客がホワイトペーパーをダウンロードする際の条件として、企業名や担当者名、メールアドレスを入力してもらうことで、その後も定期的に情報を受け取ってもらえるようになります。サービス資料も同じ役割を担いますが、ホワイトペーパーは見込み顧客が知りたい情報を軸に発信できるため、まだサービス検討に至っていない潜在層も含め幅広いリードの獲得が期待できます。

関係構築

リード獲得後、見込み顧客の検討ステージに合わせたホワイトペーパーをメルマガで送付することで、自社に対する興味や関心を高めていくことができます。例えば、課題別のサービス活用事例を通じて、見込み顧客の課題を掘り起こすと同時に、サービスを利用した際のイメージを喚起することができます。

商談・購入

商品やサービス検討時に必要な情報、知りたい情報をサービス資料としてわかりやすくまとめておくと検討時にサービス理解が進み、スムーズに商談を進めることができます。また、社内でサービス導入の承認を取る際にも、上司や決裁者に共有できる資料があるとよいでしょう。

ホワイトペーパーの種類

ホワイトペーパーとしてよく使われるものには、課題解決、事例紹介、調査レポート、ノウハウ、イベントレポートなどがあります。まとめると、主に以下の8つにカテゴライズできます。

課題解決型

課題を抱えて解決策を模索している読者層に向けた、ホワイトペーパーとして最も一般的なタイプ。見込み顧客がもっているであろう課題を明らかにして、取り得る解決策を提示。

事例紹介型

自社の製品やサービスによって課題解決した事例を紹介。顧客が自らの状況を照らしながらサービス導入による変化をイメージできる豊富な例を提示。取材やインタビューを盛り込み、課題解決の前後がわかりやすく、自社の製品やサービスに誘導しやすい。

調査レポート型

自社が実施したアンケートの結果や業界情報、分析内容を含んだ、本来の意味である「白書」に近い内容。調査に基づいた根拠ある情報を使用し、価値のある情報提供を行う。

ノウハウ・基礎知識

読者がまだ知らない新しい知識を提供するタイプ。製品やサービス、またそれらによる解決策を直接売り込むのではなく、自社の専門知識を活かしつつ中立的な立場で、特定のテーマについての基礎知識の情報提供を行う。

セミナー・イベントレポート型

セミナーや展示会などのイベントをレポートにまとめたもの。イベントの概要や登壇者プロフィールなどを盛り込み、今後開催するイベントへの参加も促せる。イベントのコンテンツをそのままホワイトペーパー化できるため、費用・時間を抑えて作成できるのがメリット。

チェックリスト型

見込み顧客が抱える課題をあぶり出し、現状の自己診断を行うタイプ。チェックリストや質問票を作成して、現在抱えている課題を表面化させ、課題解決に向けて必要なものを明らかにする。アドバイスや対処法とともに、自社の製品やサービスを紹介しやすい。

サービス比較型

自社の製品やサービスを比較できるよう、スペックやメリット・デメリットなどをまとめたもの。すでに製品やサービスを導入することを決めている顧客へのアプローチに活用できる。自社だけでなく競合他社の製品やサービスと公正に比較し、メリットだけでなくデメリットも隠さず紹介すると、信頼度を高めることにつながりやすい。

サービス紹介型

自社の製品やサービスについて詳しく説明・紹介するホワイトペーパー。カタログのように、製品やサービスの特徴・機能・費用などを盛り込む。導入に向けて比較検討をしている顧客に対して展開することが多いため、実際に導入した企業の声や細かな情報も記載すると効果的。

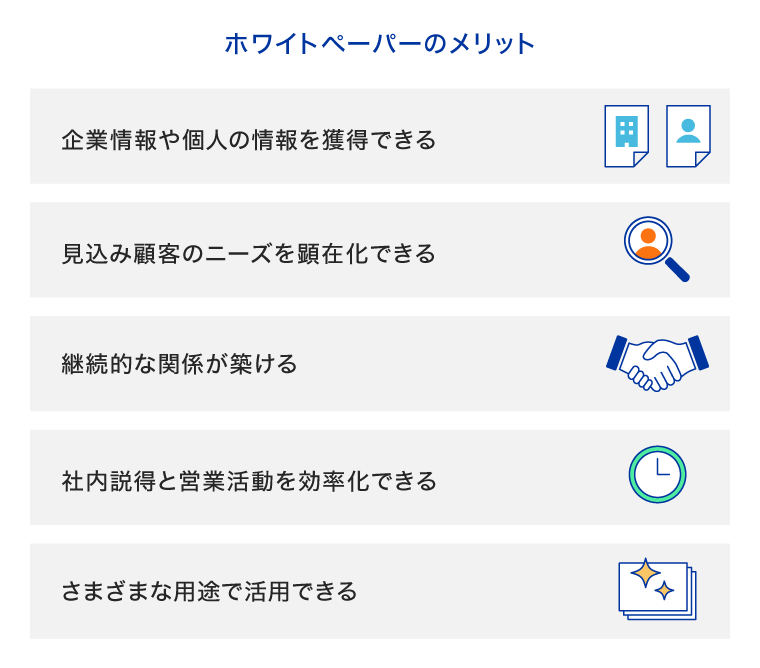

ホワイトペーパーのメリット

ホワイトペーパーを使うことで得られるメリットを見ていきましょう。

企業情報や個人の情報を獲得できる

リード獲得の段階では、ホワイトペーパーやお役立ち資料を提供する代わりに、企業情報や個人の情報を取得することができます。メールアドレスなど連絡する手段を得ることで、関係構築の段階につなげていきます。

見込み顧客のニーズを顕在化できる

業務のノウハウや市場調査データなど業務に役立つ情報や、サービス分野の基礎知識、課題別や業種別の事例集など、幅広いテーマでホワイトペーパーを用意することでさまざまな段階でのリード獲得ができます。

また、ホワイトペーパーを複数用意して、資料ごとにダウンロード状況を確認することで、「見込み顧客の検討段階が進んでいるか」「商談につながりそうな見込み顧客か」など、見込み顧客の段階を確認、分析することができます。

継続的な関係が築ける

見込み顧客それぞれの段階に相応しいホワイトペーパーを継続的に発信し、接触機会を確保することで、いざ見込み顧客がサービスを検討するタイミングで自社のサービスを想起してもらうきっかけとなります。また、見込み顧客のみでなく既存顧客とのエンゲージメント構築にも有効です。

社内説得と営業活動を効率化できる

導入検討に関して情報収集者と決裁者が別であるケースがあります。また、導入決定にあたり、稟議が必要になることも珍しくありません。そんなときにホワイトペーパーは社内説得を円滑にする資料、稟議提出時の添付資料としても有効です。

また、これまで訪問や電話などを中心に行われていた営業活動を、マーケティングチームやインサイドセールスチームと協力して進める体制に変更することで、多くの見込み顧客にアプローチができます。見込み顧客の検討段階に見合ったコミュニケーションをはかることができ、製品やサービスのより本質的な利点を効率的に提示することで、詳細な検討を行ってもらうことが可能となります。

さまざまな用途で活用できる

ホワイトペーパーはWebサイトに公開してリード獲得に活用するだけでなく、メルマガのネタにして配信、展示会に出展する際の配布資料、ウェビナーやセミナーのプレゼンテーション、商談の際の営業資料など、内容に応じてさまざまなシチュエーションに流用して繰り返し活用することが可能です。

スライドを流用しやすいように、同じフォーマットやトンマナで作成しておくとよいでしょう。

ホワイトペーパーを作るための5つの工程

ホワイトペーパーを作るための5つの工程についてご紹介します。

ホワイトペーパーの作り方とは? 実際の制作手順を専門会社が具体的に解説

1.自社サービスのユーザーを理解する

最初に、企画のための情報収集を行います。普段からユーザーと接している営業部門やサポート部門のメンバーに話を聞いてみることが大切です。また、普段利用している資料やマニュアルがある場合、ホワイトペーパーの材料として活用できるので、共有してもらえるか確認してみましょう。

この段階でユーザーについての情報を改めて言語化しておくと、ユーザー像をメンバー間で共有でき、認識のずれを防いで、ホワイトペーパーの制作やその後の施策でも一貫性をもって進めることができます。

特に、以下の点についてまとめておきましょう。

- ユーザーの属性(役職や役割、関心事など)

- ユーザーの行動の流れ(情報収集や検討など、どのような手順を経るか)

- ユーザーが自社製品やサービスを必要とする背景

2.ホワイトペーパーのターゲットや行動を検討する

次に、「自社サービスのユーザーを理解する」で明らかにしたユーザー像をさらに深掘りしていきます。ユーザーがどのような課題や悩みをもっているのか、その際にどのような情報をどのような経路で提供するのがよいかまで具体的に検討しましょう。

3.ホワイトペーパーの企画を考える

ホワイトペーパーの企画では、課題や悩み事を元に、見込み顧客の興味を引きそうな内容を考えましょう。ゼロから考えるのが難しい場合、営業資料やマニュアルなど、ユーザーの課題や悩みを解決するために実際に利用されているものが社内にあるはずですので、参考にしてみましょう。

4.ホワイトペーパーの構成を考える

次に、ホワイトペーパーの情報構成を考えます。企業側から見込み顧客に伝えたいことをすべて盛り込もうとすると膨大なページ数となり、見込み顧客が本当に必要としている情報にたどりつけないものとなってしまいます。課題や悩みを解決するために必要な情報に焦点をあて、取捨選択しましょう。

ホワイトペーパーに載せられる情報は限られています。企画をもとに掲載する情報を整理し、ホワイトペーパーの流れとなる骨子(台割)を作ります。最終的にホワイトペーパーに盛り込む内容が決まったら、構成案を作りましょう。

ホワイトペーパーの基本構成

ホワイトペーパーの基本構成は以下の通りです。

| 項目 | 具体的な内容 |

| 表紙 | - |

| はじめに(資料の目的) | ・導入部分 ・見込み顧客の悩みに寄り添い共感し、悩みを解決する糸口を見つけてもらう |

| 目次 | ・ホワイトペーパーの流れ・全容を把握しやすくする ・必要な部分だけ読んでもらうことも可能 |

| 本題 | ・具体的な事例を用いて解説したり、情報・研究結果を提示したりする ・ホワイトペーパーの種類によって異なる |

| 製品・サービスの紹介 | ・自社製品・サービスの紹介 ・行動喚起やCTAボタンなどの設置 |

| 問い合わせ先・会社概要 | - |

基本的に、どのホワイトペーパーもこの流れに沿って作成します。

ホワイトペーパーのテンプレートとは?種類別でそのまま使える構成を紹介

5.ホワイトペーパーをライティング、デザインする

いよいよホワイトペーパーを制作します。構成の段階で情報を取捨選択したとはいえ、すべてをテキストで表現しようとするととても読みづらいホワイトペーパーになってしまいます。一目でわかりやすいホワイトペーパーを作るためには、文章で書かれているものをイラストや図版、インフォグラフィックでうまく表現できないか、文章が読みやすいデザインにできないかなどをデザイナーと相談しながら制作を進めていくことが大切です。

テキストは、読みやすいよう文章を詰め込み過ぎないように注意し、箇条書きを用いたり短い言葉を使ったりするなどの工夫をします。また、専門用語はできるだけかみ砕き、わかりやすさを意識するとよいでしょう。

成果につながるホワイトペーパーとは?

リード獲得や検討段階では、サイト訪問者に興味をもってもらいダウンロードしてもらう必要があります。また、サービスや製品の導入を検討中の人が見たときに、きちんと理解できるものでなければいけません。

成果につながるホワイトペーパー作りのために、4つのポイントを意識しましょう。

顧客のニーズ、課題に合ったテーマ

顧客のニーズから逸れたホワイトペーパーは成果につながりにくくなります。そのため、顧客が何を求めているのかを明らかにし、企画・構成を練ることが大切です。

企画は想定される閲覧者が知りたいことや課題に感じていることをもとに作成します。普段から顧客と接している営業部門やサポート部門のメンバーにも相談しながら進めると効果的です。

興味を引くタイトル

「読んでみたい」「これなら課題が解決できるかも」と思えるような、興味を引くタイトル付けを意識しましょう。注目性の高いワードを入れる、具体的な数字を入れて説得力をもたせるなどの工夫をして、目にとどまるタイトルを付けます。

ホワイトペーパーのダウンロード率を高めるタイトルのつけ方を解説

視覚的にわかりやすいデザイン

一目で理解できるホワイトペーパーにするためには、視覚的にわかりやすいデザインを意識しましょう。イラストや図版、インフォグラフィックを利用して、情報量と見やすさのバランスを取る必要があります。

反対に、見やすさを求めて必要以上に文章を削ってしまうと、伝えたい情報が伝わらない可能性もあります。視覚的にわかりやすいデザインにしつつ、入れるべき情報はしっかりと盛り込みましょう。

ホワイトペーパーのデザインポイントと注意点をプロがわかりやすく解説

ダウンロードフォームの入力項目は最小限に

ホワイトペーパーをダウンロードする際の入力フォームは、最低限の項目にとどめておきましょう。項目が多い入力フォームは、ダウンロードまでに離脱されてしまうことが多いからです。

思い切って入力項目を最小限にすると、ダウンロードまでのハードルが下がり、多くの顧客にアプローチしやすくなります。「会社名」「部署名」「名前」「メールアドレス」などにとどめ、電話番号やサービス利用状況などは任意にするなどの工夫もおすすめです。

ホワイトペーパーでやってはいけないこと

折角作ったホワイトペーパーでも、専門用語の並んだホワイトペーパーでは、読者に理解してもらうことは難しいでしょう。

やってはいけないことをまとめた以下の「チェックポイント」を押さえ、わかりやすく、読みやすい、訴求力のあるホワイトペーパーを目指しましょう。

| チェックポイント | 具体的な対策 |

| 見込み顧客がまだ自社の製品やサービスに興味がない段階で、無理にホワイトペーパーをダウンロードさせようとしていないか | 見込み顧客の検討段階をきちんと定義し、段階に応じた適切なコミュニケーションを取れる体制を作りましょう。 |

| 文字だけで構成されたホワイトペーパーや、専門用語が多用されているホワイトペーパー、意味のない図やイラストを多用したわかりにくいホワイトペーパーになっていないか | 内容の取捨選択や構成の入れ替え、またイラストやインフォグラフィックの利用を検討し、情報量を減らさずわかりやすいホワイトペーパーを作成しましょう。 |

| トレンドの用語や内容をまとめたが、自社の製品やサービスのターゲットと大きくずれた対象に向けたホワイトペーパーになっていないか | 自社の製品やサービスのターゲットを設定し、読者が興味をもつであろうトレンドを把握したうえで、ホワイトペーパーを作成しましょう。 |

| 具体性や専門性に乏しく内容が薄いため、対象読者の期待に応えられないホワイトペーパーになっていないか | 社内の専門家へのヒアリングや営業メンバーへのヒアリングもとに、具体性のあるホワイトペーパーを作成しましょう。 |

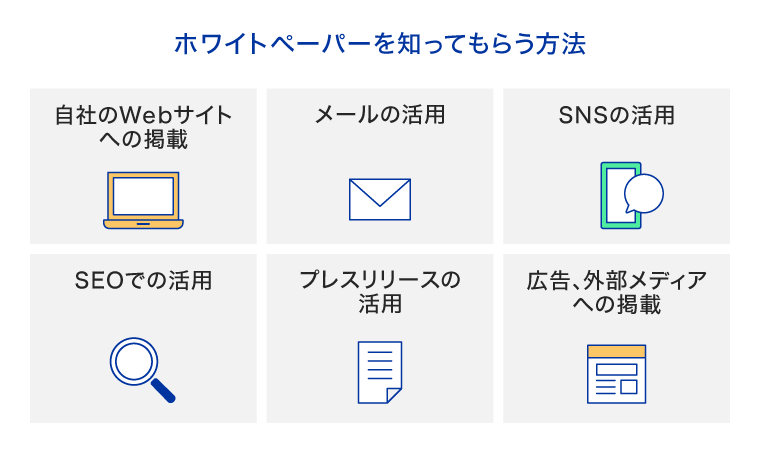

ホワイトペーパーを知ってもらうための施策

ホワイトペーパーを作ったあとは、読者にどう届けるかが課題です。以下のような方法を組み合わせながら、ターゲットに届けられるようにしましょう。

・自社のWebサイトへの掲載

誰でもダウンロードできるように自社サイトへ掲載しましょう。サイトに訪問したユーザーがホワイトペーパーを見つけやすいよう、ナビゲーションに「資料ダウンロード」のようなリンクを設置するなど、導線設計が重要になります。また、ホワイトペーパーが増えてきた際には、一覧ページを作成してターゲットやテーマを分類して掲載すると、見込み顧客が欲しい情報を探しやすくなります。

・メールの活用

過去に問い合わせや名刺交換をした方、メルマガ登録している方に対して、メールを活用しホワイトペーパーを紹介していきましょう。ホワイトペーパーを見込み顧客のフェーズに合わせて複数用意しておくことで、より最適なコミュニケーションが可能になります。

・SNSの活用

すでに自社でSNS運用を行っている場合、SNS投稿でも紹介していきましょう。SNS広告を活用することで、新たなターゲットの発見にもつながります。

・SEOでの活用

見込み顧客を集客するためのコンテンツSEOを行う際のCTAとしてホワイトペーパーを活用しましょう。記事のテーマによってはサービス検討前のユーザーが多く来訪することもあるため、いきなりサービスを紹介するよりも、ユーザーの課題解決につながるホワイトペーパーの方が反応してもらいやすくなります。

・プレスリリースの活用

アンケート調査や業界レポートなどのホワイトペーパーでは、プレスリリースの活用も有効です。公共性が高く、有用な内容であれば、新聞やニュースメディアに取り上げてもらえる可能性が高まります。

・広告、外部メディアへの掲載

広告やホワイトペーパーを掲載している外部メディアを利用してダウンロードへ誘導しましょう。外部サービスを利用することで、これまで接点をもてていなかったユーザーに見つけてもらえるようになります。また、一度接点を作ったユーザーに対してのリマーケティング広告のコンテンツとして活用することも有効です。

まとめ

BtoBにおいてもデジタルマーケティングの重要性が高まる中、商談を獲得し売上につなげるために、ホワイトペーパーは重要な役割を担っています。ホワイトペーパーを通じて、リードの獲得を行うだけでなく、見込み顧客への情報提供、コミュニケーション手段としても効果を発揮します。まだ、活用していないという企業でも、社内にある資料から作ることができるので、まず1つ作ってみることをおすすめします。

また、SEOやプレスリリースなどの集客とあわせて施策することで、より多くの人に見てもらうことができます。ただホワイトペーパーを作るのではなく、マーケティングでの位置づけと役割を意識して、成果につながるホワイトペーパーを目指しましょう。

ホワイトペーパーで困ったらエコンテにご相談ください

株式会社エコンテでは、過去150冊以上のホワイトペーパーの制作ノウハウをもとに、ホワイトペーパーの企画から構成、原稿やデザイン、活用方法の提案まで、一気通貫で支援を行っております。

「もっとたくさんホワイトペーパーを制作したいのに人手が足りない」「ノウハウがないため効果的なホワイトペーパーを作れる自信がない」など、ホワイトペーパーに関するお悩みはぜひご相談ください。